Отечественная освободительная война. Так её называют в КНДР.

Война против Америки для поддержки корейского народа. Так её называют в КНР.

Инцидент 25 июня. Так её называют в Республике Корея (Южная).

Корейская война. Так её называют во многих странах, включая Россию.

Это всё названия одной и той же войны на Корейском полуострове 1950-1953 года, которая унесла около 3 миллионов жизней. Какое из них правильное? На мой взгляд скорее можно выделить очевидно НЕ правильное – «инцидент». Уверен, что 3 года ожесточенных боев и 3 миллиона жертв заслуживают большего уважения.

Есть ещё одно название –Забытая война. Оно тоже имеет право на жизнь, т.к. её не часто вспоминают и у нас, и в США. И это несмотря на то, что именно наши страны играли важные роли в этой войне. И нельзя сказать, что «стояли за спинами» Северной и Южной Кореи, поскольку советским и американским военным часто приходилось сталкиваться друг с другом непосредственно в боях, особенно воздушных.

Можно ли говорить о том, что это была прокси-война (война чужими руками) на все 100%? Нет, это будет упрощением, искажающим саму суть события.

Давайте вспомним о предыстории этой войны.

В 1910 году «Страна восходящего солнца» (Япония) оккупировала «Страну утренней свежести» (Корею). Для подобных действий придумано много умных иностранных слов: аннексия, аншлюс и т.п. Однако, лучше всего положение корейцев описывает русское слово порабощение.

Для иллюстрации японских порядков приведу только 2 примера.

В 1939 году японский генерал-губернатор Дзиро Минами издал указ, который «разрешал» корейцам менять имена и фамилии на японские. Местное население, разумеется, приняло этот указ без восторга. Однако, захватчики нашли способы «убеждения» корейцев и в течение 6 месяцев имена и фамилии сменило более 80% населения. После капитуляции Японии в 1945 был издан указ, позволяющий вернуть корейцам свои корейские имена и фамилии.

Начиная с 1932 года на захваченных Японией территориях (включая Корею и Китай) было организовано более 400 солдатских борделей, которые поэтичные японцы называли «Станциями утешения». Первая «станция» была открыта в Шанхае. Согласно свидетельским показаниям, молодые женщины похищались из своих домов в странах, находившихся под властью Японской Империи. Ежедневная норма обслуживания доходила до 30 клиентов на каждую рабыню. По оценкам китайских историков через «станции» в общей сложности прошло 400 тысяч «женщин для утешения».

Это далеко не все причины, которые объясняют тот факт, что корейцы и китайцы, мягко говоря, недолюбливают японцев.

В ходе войны против японского милитаризма войска СССР и США освободили Корею, изгнав оттуда японских захватчиков. Разграничительной линией между советскими и американскими подразделениями стала 38-я параллель. Первоначально предполагалось, что Корея должна была быть восстановлена как единое независимое государство.

Все предпосылки для этого были. После 35 лет японского ига корейцы вполне этого заслужили. Однако, были и противоречия. В северной части страны, в зоне советской юрисдикции, были весьма сильны прокоммунистические настроения. Но были они очень заметны и в южной части Кореи. Ким Гу, чрезвычайно популярный в народе председатель Временного правительства Республики Корея в эмиграции особых симпатий к коммунистам не испытывал, но ради единства и долгожданного мира в стране был готов на союз с ними и совместный поиск разумных компромиссов.

У американцев был свой особый взгляд на вопрос о компромиссах. 15 августа 1948 на юге была провозглашена Республика Корея, во главе которой встал Ли Сын Ман, бывший политэмигрант, долгое время живший в Нью-Йорке. Ответом стало на это провозглашение 09 сентября 1948 года Корейской Народной Демократической Республики во главе с Ким Ир Сеном на севере.

Стоит обратить внимание, что подобный трюк с односторонним провозглашением государства на подконтрольной части территории страны через год наглосаксы проделали уже в Европе. В 1949 году была создана ФРГ, а спустя какое-то время в качестве ответной меры возникла ГДР.

Спустя всего сутки после провозглашения КНДР товарищ Ким обратился к товарищу Сталину. В своем обращении 10 сентября 1948 он попросил не помощь в борьбе с южными буржуинами, как кто-то мог бы предположить. Он попросил вывести советские войска с территории Кореи. С подобной просьбой КНДР обратилась и к американским властям.

О намерениях СССР и США в отношении Корейского полуострова можно судить уже по выводу их войск. В декабре 1948 г советские войска были выведены. И выведены на территорию СССР. Американцы же неспешно выводили войска почти год и закончили летом 1949 г. Но домой их не отправили, а разместили неподалёку — в оккупированной американцами Японии.

На 38-й параллели учащаются стычки южан и северян. В некоторых принимает участие до 1 000 военных. Ким, почувствовав неладное, обращается Сталину. На сей раз уже за военной помощью.

В январе 1950 г. Сталин отправил в Пхеньян телеграмму: «Такое большое дело нуждается в подготовке. Дело надо организовать так, чтобы не было большого риска». Ким продолжает настаивать и 14 мая Сталин отправляет ещё одну шифровку: «Вопрос должен быть решён корейскими и китайскими товарищами совместно. В случае несогласия китайских товарищей решение вопроса должно быть отложено до нового обсуждения».

Некоторые прозападные эксперты пытаются обвинить Сталина в разжигании войны. Однако, такое осторожное обсуждение с аккуратными формулировками разжиганием не выглядит вовсе.

А что же американцы? В конце июня 1950 года, т.е. есть всего за пару недель до начала войны, к выведенным из Кореи в Японию американским войскам отправляется миссия из Вашингтона. В составе делегации руководитель военного ведомства США Луис Артур Джонсон. Его сопровождает Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Омар Брэдли. Третьим в компании значится советник Госдепа и заместитель директора ЦРУ Аллен Даллес.

Кстати, это тот самый 5-зведный генерал, в честь которого названы американские БМП «Брэдли», что в наши дни горят под Запорожьем.

Даллес не ограничивается одной Японией. Он отправляется в Корею, где проводит инспекцию южнокорейской армии, стоящей на 38-й параллели в полной боевой готовности. Когда южнокорейские офицеры заверяют его в том, что «враг будет разбит наголову ещё до того, как перейдёт границу», Даллес отпускает любопытное замечание: «Продержитесь хотя бы две недели, и тогда всё пойдёт хорошо».

19 июня 1950 года Даллес выступил на Национальном собрании в Сеуле и заявил, что США готовы оказать военную поддержку Южной Корее. Это было за 6 дней до якобы нападения КНДР на южан. Провидец, однако.

В то время, как «тиран» Сталин предлагал всё ещё раз внимательно обдумать и обсудить, мировой оплот демократии уже фактически начал принимать участие в гражданской войне в Корее.

Начальный этап войны показал, что корейский народ в основном поддерживает северный вариант развития. Этот вариант не только казался, но и был весьма привлекательным для подавляющего большинства корейцев. Земельная реформа, которую провели на севере еще в 1946 году, вызывала жгучую зависть южан. По этой реформе земля изымалась в пользу государства, а затем бесплатно раздавалась тем, кто её обрабатывает. Поскольку юг был в основном аграрным страны, то более 80% его населения хотели бы того же и для себя. К этому добавлялись социально ориентированные реформы образования и здравоохранения КНДР. Неудивительно, что оборона южнокорейской армии посыпалась. В любой гражданской войне поддержка населения это один из ключевых моментов.

Кого реально поддерживает население стало видно к сентябрю 1950 г., когда 95% территории Южной Кореи контролировалось КНДР. Немедленное проведение на южных территориях аграрной реформы и восстановление самоуправления только подкрепили эту поддержку.

Но тут вмешалась ООН. Советский Союз пытался добиться включения в состав организации Китайской Народной Республики (со столицей в Пекине), а «западные коллеги» в качестве представителя китайского народа продолжали рассматривать крохотный Тайвань (Республику Китай). Делегация СССР бойкотировала заседания, Пекин права голоса не имел тогда совсем. Французские камрады, которые стали «тоже-победителями» только благодаря стараниям Советского Союза, благодарить уже не торопились. Их вообще память часто подводит в таких случаях.

В результате США удалось продавить в ООН нужную резолюцию о введении в Корею «миротворческих сил ООН». Впрочем, эти силы на 90% состояли из американских же подразделений. Многие из них даже прибыли на место заблаговременно. Небольшие контингенты отправили в Корею и ещё несколько стран. Среди них, кстати, и Турция, которая до сих пор этим очень гордится.

По нормальной логике «миротворцы» должны содействовать прекращению огня и обеспечению переговорного процесса. Однако, эти самые «миротворцы», равные по численности всей южнокорейской армии, открыто встали на одну из сторон конфликта. Через какое-то время им удалось отбросить северян практически до границы с Китаем. Тогда в Корее в противовес американским «миротворцам» появились китайские «добровольцы». Они перешли границу небольшими группами по 1 миллиону человек.

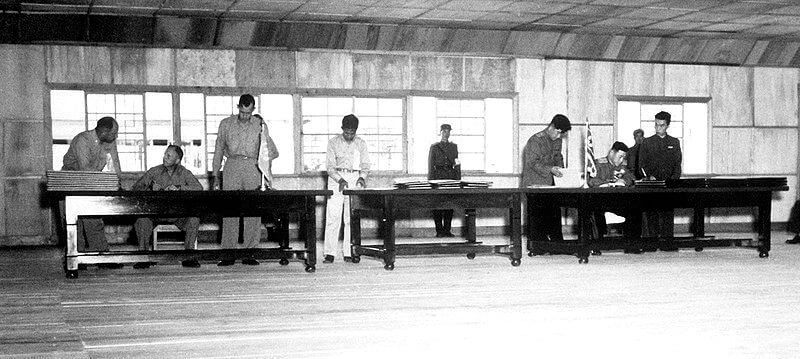

В конечном итоге война 27 июля 1953 года закончилась там, где и начиналась –на 38-й параллели. Если говорить совсем строго, то тогда было подписан Договор о прекращении огня. Примечательно, что представитель Южной Кореи отказался подписать документ, поскольку правительство Южной Кореи считало свою страну жертвой северокорейской агрессии и выступало за продолжение войны. От имени сил ООН подпись под договором поставил командир американского контингента генерал М. Кларк.

Формально по сей день два корейских государства всё ещё находятся в состоянии войны.